血液透析

是慢性肾衰患者赖以长期生存的治疗手段

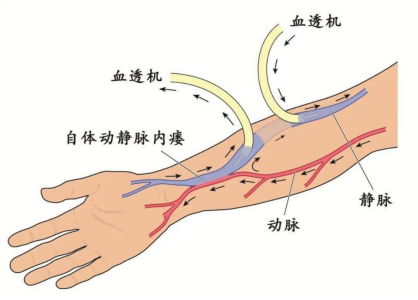

而动静脉内瘘

则是血液透析患者的主要通路

有了良好的血管通路保障

患者才能及时有效地进行血液透析治疗

因此,它也是患者的“生命线”

对于依赖血液透析排毒的患者来说,每周至少需要12小时的充分透析时间,这意味着每位患者每周需进行2~3次穿刺,一年下来就是大约100~150次的穿刺,而每个穿刺点的恢复至少要1-2周的时间,这样的频率对血管无疑是一个巨大的考验。

对于自体内瘘的患者,如何更好地守护这条宝贵的生命线,使其受到最小的损伤,并发挥最大的效用呢?下面,就让我们来了解一下动静脉内瘘的几种穿刺方法吧!

1、绳梯穿刺法

如果患者血管条件允许,首选绳梯穿刺法。绳梯穿刺就是将穿刺点与上次穿刺点间隔0.5~1cm进针,在完成4~5次穿刺后,再返回到第一次穿刺位置进行穿刺。

优点:绳梯穿刺法通过分散穿刺点,确保每个点都有充分的恢复时间,从而降低形成动脉瘤、血管狭窄、感染、渗血的风险,其操作便捷有效,患者的自我护理难度相对减轻。

缺点:需要较长的血管作为支持。

2、区域穿刺法

这是以前用得比较多的方法,但现在逐渐避免使用。需在一小段血管上的不同位置反复穿刺,虽然操作便捷,疼痛感轻,可时间久了对血管的破坏性便开始显现。有些透析十几年的患者,其胳膊上还会留下明显的血管鼓包。

优点:区域穿刺法易于操作,成功率高。

缺点:易形成动脉瘤、狭窄,局部皮肤破溃、感染。

3、扣眼穿刺法

扣眼穿刺法就是每次穿刺都是同样进针点、进针角度、进针深度,反复穿刺10次左右形成皮下隧道。在患者内瘘形成固定皮下隧道后,将普通的锐针改为钝针穿刺。

优点:不易形成血管瘤。

缺点:更适合部分穿刺困难、血管较深的患者。

为了维护好这条“生命线”,患者应该积极配合医护人员的指导,了解各种穿刺方法的利弊,保持内瘘处皮肤的卫生,可减少并发症,延长内瘘使用寿命。此外,有的患者可能因害怕疼痛而坚持选择区域穿刺法,虽然定点区域穿刺简单、方便、无痛,但它会造成各种并发症,如瘢痕形成、出血、感染、狭窄、血管瘤样扩张等,严重者甚至会导致内瘘失功。有计划地更换穿刺点才是最简单、最有效、最经济的保护内瘘的方法之一。让我们一起携手,精心呵护每一位透析患者的生命之树!